Un mot sur les bloggers

Avant de parler de Kant, permettez un bref incipit. En effet, il y a eu un long silence sur aphorismes qui ne saurait être passé sous silence ! Ces dernières années ont été une pause dans mon parcours professionnel initial. Un moment entièrement dédié à l’étude de la philosophie à l’Université. Années de lectures intenses de tous les grands auteurs de la tradition. Années d’émancipation intellectuelle. Années de joie et de déception aussi, celle de voir l’évolution de l’enseignement de cette discipline, qui, années après années, reformes après réformes, comme ses cousines les lettres classiques ou l’histoire, est désertée par les étudiants, oubliée des subventions ministérielles et amputée de ses débouchés dans l’Education Nationale.

Lisant alors de la philosophie plus que de raison, je n’éprouvais plus le besoin d’en écrire. Sans doute étais-je pris du syndrome du « professionnel de la philosophie » qui, à force de bachoter son agrégation, n’arrive plus à philosopher !

Ayant désormais une place officielle d’ingénieur dans la société, je peux redevenir l’ex-philosophe dilettante que je n’étais plus. Ce nouveau départ, avec ses difficultés, ses rencontres et ses dépassements de soi me redonne le goût de l’écriture. Dès lors, pourquoi ne pas poursuivre l’aventure aphorismes ? Après tout, les visites sur le site n’ont jamais cessées, les commentaires laissés ont toujours été enthousiastes, et me voilà doté d’un bagage philosophique autrement plus conséquent.

Ce retour à la réalité d’une vie active est donc paradoxalement un retour à la virtualité d’une vie de blogger. Merci donc à tous ceux qui, par leur passage par aphorismes lui ont ainsi permis de retrouver la vie!

Bonne lecture.

Introduction

Il fut un temps où les églises étaient les bâtiments les plus élevées de nos villes. Qu’importe l’endroit où on se trouvait, leurs clochers s’élevaient au dessus des toits et pointer fièrement vers le Ciel. La foi chrétienne planait ainsi au dessus de nos pérégrinations quotidiennes. Désormais, nos églises ne sont bien souvent que des bâtiments parmi d’autres, noyés dans les constructions urbaines environnantes. Ainsi nous vivons dans l’habitude d’une mise à l’écart du religieux devenue, peu à peu, un conformisme.

Il est vrai que depuis trois siècles l’Eglise a subi de très lourdes attaques. La science l’a exclu de l’explication théorique du monde, le libéralisme l’a exclu du pouvoir politique et le mélange des cultures a relativisé les croyances humaines. Il ne restait alors plus qu’à l’architecture de construire des monuments laïcs plus imposants que des cathédrales. Ce faisant, c’est toute la morale, que garantissait jusqu’alors la foi chrétienne, qui s’en trouve ébranlée, entraînant, dès lors, des débats de sociétés sur le mariage, l’avortement, la peine de mort ou l’euthanasie, que nous peinons à résoudre « laïquement ».

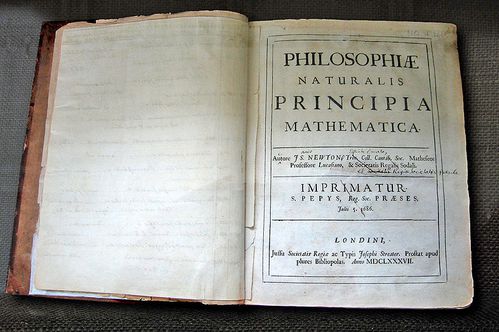

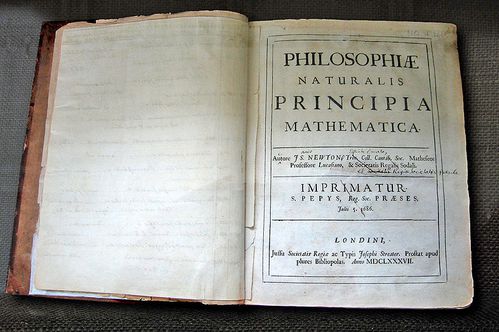

Sans prétendre résoudre de tels problèmes, il nous semble qu’il serait sage d’alimenter ces débats contemporains par des voix venues du passé et malheureusement peu ou prou entendues. Parmi elles, résonne celle d’un des plus grands penseurs de notre Modernité : Emmanuel Kant (1724-1804). Le discours kantien cherche à dire quelque chose sur la religion et sur la morale par l’unique voix de la raison tout en cherchant toujours à ne jamais dépasser les limites de la rationalité humaine. Kant hérite du paradoxe d’une éducation très pieuse et d’une instruction scientifique poussée. D’abord élevé par une lecture rigoriste de la Bible, Kant découvrit avec enthousiasme la pensée de Leibniz et devint un fervent admirateur de Newton à l’Université. En fait, l’état d’esprit du jeune Kant devait être très proche du nôtre : comment vivre à une époque à la fois scientifiquement très avancée et, en même temps, encore éprise de religiosité ? Il est d’ailleurs tout à fait plausible que l’œuvre philosophique que Kant a rédigée à un âge avancé, ait pour origine ces questionnements existentiels de jeunesse.

C’est pourquoi, une lecture de Kant nous offre encore aujourd’hui des outils pour sortir des poncifs habituels et de repenser de façon originale la tension entre le scientifique et le religieux. Mais que ceux qui n’ont aucune sensibilité quant à ses questions, qu’ils soient des croyants absolus ou des athées invétérées (pour autant qu’on puisse réellement être l’un ou l’autre) passent leur chemin. Que les autres, agnostiques ou simplement curieux, daignent lire ces quelques lignes, qui je l’espère, leur seront profitables…

Anonyme, portrait d’Emmanuel Kant (vers 1790)

Les impératifs technico-pragmatiques

Nombreux sont les points de départ, et nombreux les chemins, qui conduisent à dire quelque chose au sujet d’un Etre suprême que l’on nomme « Dieu ». Kant choisit de partir de l’homme. Non pas de ce que l’homme connaît, mais de ce que l’homme fait. Au XVIIIème siècle, Dieu n’est plus affaire de raisonnement théorique ; et ce, contrairement aux syllogismes des scolastiques du Moyen Age ou aux grands systèmes métaphysiques du XVIIème siècle calqués sur le modèle mathématiques (0). A vouloir trop spéculer sur Dieu on ne touche plus personne. Ni les croyants qui jugent ces propos trop secs et sans piété, ni les sceptiques qui ne sont pas sensibles à des raisonnements trop sophistiqués. Le point de départ est donc : pourquoi l’homme agit-il de telle ou telle manière ?

Nous pouvons observer, comme le fait Kant, que nous nous déterminons à agir : ou bien d’après nos penchants naturels, ou bien d’après nos décisions réfléchies. L’homme n’est, en effet, ni un pur animal soumis à ses instincts, ni une pure intelligence logique à (l’instar d’une intelligence artificielle). Kant dit de l’homme qu’il est « un être raisonnable sensiblement incarné » car il agit ou bien d’après des « mobiles sensibles », ou bien d’après des « motifs rationnels ». Le plus souvent, les motifs rationnels s’opposent aux mobiles sensibles et sont alors vécus comme une contrainte. C’est pourquoi Kant les nomme des « impératifs ». Lorsque nous disons à quelqu’un d’« être raisonnable », c’est que nous voulons qu’il se contraigne à ne pas suivre ce que lui dicte son bon plaisir.

Certains de ces impératifs ont trait aux fins de nos actions (par ex., vouloir traverser une rivière), et d’autres aux moyens d’y parvenir (par ex., construire un pont). Kant distingue ainsi les « impératifs pragmatiques » (ceux qui décident des fins) des « impératifs techniques » (ceux qui décident des moyens). Il est évident qu’il n’y a pas une différence essentielle entre des impératifs pragmatiques et des impératifs techniques. Tout n’est qu’une question de point de vue. Un impératif pragmatique peut être dit « technique » (par ex. traverser la rivière devient un moyen de continuer son chemin). A l’inverse, un impératif technique peut être dit « pragmatique » (par ex. construire un pont est une finalité seconde, et le moyen devient l’usage du bois ou de la pierre).

A ce niveau, toutes ses distinctions peuvent sembler n’être qu’arguties stériles qui nous éloignent de notre sujet initial. Mais cela serait oublier que philosopher c’est distinguer. Il n’y a de pensée véritable que si on sait exactement de quoi on parle. Au fond, penser ce n’est jamais que définir clairement des termes connus ou créés. C’est pourquoi demander son point de vue à un philosophe, c’est d’abord accepter de lui quelques préliminaires. Trop habitués que nous sommes à la célérité des flashs d’informations, du surf sur internet, d’un coup d’œil rapide sur wikipédia, nous oublions que la pensée prend du temps. Un point de vue n’est pas une opinion – i.e. une idée que l’on affirme spontanément ou sans trop y réfléchir - ; c’est une manière de penser. Ce qui est tout à fait différent, car une manière de penser concerne un point précis mais à travers le prisme d’une vision plus systématique ou du moins beaucoup plus vaste et réfléchie. C’est d’abord ce prisme qu’il s’agit de comprendre – au moins dans les grandes lignes – pour pouvoir apprécier la manière donc Kant pense la religion.

Les impératifs moraux

Revenons aux impératifs et à la relativité des fins et des moyens. La question est de savoir si toute fin peut elle-même être un moyen, ou s’il existe une fin qui serait la fin dernière, et ne serait jamais le moyen d’arriver à quelque chose d’autre qu’elle-même. Parmi les impératifs qui fixent les fins de nos actions, Kant remarque des impératifs tout à fait originaux : ceux qui prennent pour fin l’autre homme en tant simplement qu’il est un homme. Par exemple, l’impératif par lequel je m’interdis de voler autrui, malgré tous les bénéfices que je pourrais en tirer, simplement parce que je le respecte en tant qu’étant mon semblable. Ce comportement est, pour le sens commun, l’apanage d’un homme moral. La moralité de nos actions consiste toujours à laisser de côté tout ce qui serait bon pour nous au profit de ce qui serait bon en soi de faire. Ce que Kant reformule ainsi : « agis de telle sorte que tu traites l’humanité aussi bien dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». Un homme en tant qu’il est pris comme fin en soi, Kant le nomme une « personne ». Kant écrit que la « personnalité » est la « racine » du devoir moral. Notons que ce respect de la personne humaine, quelque soit sa nationalité, sa religion, son sexe, son âge, etc… est à la base de notre conception moderne des « droits de l’homme » (1).

Autrui, en tant simplement qu’il est un homme, se pose devant moi comme étant une fin en soi. Qui plus est, s’instaure simultanément la réciprocité : prendre l’autre homme pour fin en soi, c’est être pris soi-même comme fin en soi par autrui. Etre moral c’est sortir de sa subjectivité (ses intérêts propres) pour entrer dans l’intersubjectivité (la prise en compte d’autrui). Se fixer l’autre homme comme une fin en soi est ce que Kant nomme « impératif moral » afin de le distinguer essentiellement des impératifs pragmatiques. Il serait un contre-sens absolu d’en faire une sous-catégorie des impératifs pragmatiques, car il ne s’agit plus de savoir quelle fin est subjectivement bonne pour quelqu’un, mais objectivement bonne pour tout homme (en tant qu’homme).

L’Evangile reformulé en termes newtoniens

C’est à ce niveau qu’apparaît le double héritage (religieux et scientifique) de Kant. Tout se passe comme si Kant réécrivait l’impératif chrétien à « la mode du XVIIIème siècle » ! D’un côté, Kant retrouve, par le raisonnement philosophique, l’impératif de l’amour du prochain que les Ecritures exprimaient encore dans un langage parabolique. Etre chrétien, c’est aimer l’autre homme comme son Frère car il est, lui aussi, une créature de Dieu. Selon Kant, la Bible use de l’image de l’amour fraternel étendue à l’humanité toute entière pour traduire le fait que l’homme est une personne et qu’il est de mon devoir de toujours la considérer comme une fin et jamais comme un moyen.

Sir Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1686.

D’un autre côté, Kant reformule l’impératif moral comme suit : « agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature ». Kant, comme de nombreux intellectuels de son temps, se rêvait en « Newton du monde moral ». En effet, les découvertes de Newton n’ont pas uniquement bouleversées la physique, mais tout le monde intellectuel du XVIIIème siècle, en Angleterre, en France, comme en Allemagne. A partir de Newton, quiconque voulait trouver des lois, c'est-à-dire des règles universelles et nécessaires sous lesquelles on pourrait subsumer l’infinité des phénomènes (physiques, mais aussi biologiques, psychologiques, moraux, etc.). Lorsque Kant affirme que la moralité consiste à agir de telle sorte que nous puissions ériger une action en « loi universelle de la nature », il veut signifier, par analogie avec la physique newtonienne, que le moraliste, à l’instar du physicien, trouve les lois de l’action objectivement bonne, c'est-à-dire pour tout homme où qu’il soit et à toute époque, depuis qu’il y a des hommes et partout où il y a des hommes.

Notons que c’est justement parce qu’elle est absolument valable partout et tout le temps la loi morale ne saurait être déterminée dans son contenu. Prévenons ici une méprise que l’on fait souvent à Kant : il ne s’agit absolument pas d’un rigorisme moral qui fournirait, tel un dogme rigide, les lois de nos actions dans toutes les situations. L’impératif moral n’ordonne jamais que la forme de l’action objectivement bonne (le fait de prendre autrui comme fin) mais n’en dicte jamais le contenu (relatif à chaque situation). Il en va de même du message chrétien qui, épuré de tous ces dogmes, a traversé les frontières et les époques, en invitant seulement à ne jamais traiter autrui comme un moyen, pour quelque motif que ce soit (intérêt, profit, jouissance, honneur, etc.).

Le bonheur et la vertu

Si nous avons souvent bien du mal à définir le bonheur, pour Kant, cette définition ne pose guère de difficulté. Le bonheur est la satisfaction durable de nos penchants sensibles et de nos impératifs technico-pragmatiques. Est heureux celui qui a comblé ses désirs, atteint les buts qu’il s’était fixé, et cela par des moyens judicieux. Resterait peut-être à savoir quelle place accorder à chaque satisfaction en distinguant les « hédonistes », les « techniciens » et les « pragmatiques ». Mais Kant s’en tient à cette définition générale. Il se contente simplement d’ajouter que les impératifs qui conduisent au bonheur de chacun ne peuvent être énoncés a priori de façon universelle et nécessaire, car ils sont justement trop relatifs à chacun. « Etre heureux est un problème qui nous est imposé par notre nature finie elle-même. Mais justement parce que le principe matériel de détermination ne peut être connu qu’empiriquement par le sujet, il est impossible de considérer ce problème comme une loi » (2).

Au bonheur, Kant oppose la vertu entendue classiquement comme le fait de respecter durablement l’impératif moral. Kant distingue ici l’action simplement conforme au devoir de l’action réellement faite par devoir. Tandis que la conformité reste toute extérieure au sujet, l’action par pur respect pour la morale est proprement intérieure et met en jeu la « conscience morale » du sujet (qu’elle soit sous la forme du regret, du remord, du « je ne devrais pas…», etc.). La question de la simple conformité au devoir n’est pas l’affaire de la morale mais celle du droit ; autrement dit, d’un système policier et judiciaire qui reformule l’impératif moral de la manière suivante : « Agis extérieurement de telle manière que le libre usage de ton libre arbitre puisse coexister avec la liberté de tout homme selon une loi universelle ». De la morale, Kant déduit une politique : les lois de la Cité ne doivent être que des transpositions des lois auxquelles devraient aboutir les hommes s’ils se comportaient moralement (3).

Il ne saurait donc y avoir de morale sans « respect ». Le respect est une notion-clé qui permet de résoudre l’antagonisme entre deux approches de la vertu : l’approche empiriste qui fait de la morale une affaire de sensibilité (l’homme serait doté d’un « sens moral ») (4), et une approche rationaliste qui fait de la vertu un corrélat du savoir et de l’intelligence (5). Synthétisant ces deux approches, Kant voit dans le respect moral un « sentiment pratique pur ». Comme l’avaient défendu les empiristes, la moralité se vit au travers d’un sentiment intérieur ; mais comme l’avaient compris les rationalistes, la morale ne saurait être affaire de goût, mais affaire d’objectivité. C’est pourquoi le respect est un sentiment « pur » produit par la raison qui déclare l’action objectivement nécessaire en elle-même. En terme kantien plus technique, c’est un « mobile sensible non empirique » (6). Il s’agit ici typiquement d’une création de concepts visant à résoudre les problèmes philosophiques d’une époque (dans ce cas, le conflit empiristes/rationalistes). Une compréhension approfondie de ces concepts nécessiterait une lecture comparée des textes kantiens avec ceux des prédécesseurs rivaux.

Ce qui importe pour nous c’est de retenir que la coupure radicale entre les impératifs technico-pragmatiques et les impératifs moraux introduit, en conséquence, une différance de nature entre deux genres de vie qui se distinguent radicalement : la vie heureuse et la vie vertueuse. La distinction essentielle entre des fins subjectivement bonnes (satisfaction des penchants et des intérêts personnels) et des fins objectivement bonnes (l’obéissance au devoir moral) est si grande qu’il n’y a rien de commun entre le bonheur et la vertu. Mais plus encore que de simplement les distinguer, Kant hiérarchisent ces deux genres de vie.

La liberté entendue comme une obéissance au devoir

A ce niveau, la démarche kantienne semble paradoxale, du moins en apparence : il faut penser Kant pense le devoir en terme de liberté. Il remarque que nous ne sommes jamais aussi libres que lorsqu’il s’agit d’agir moralement. Agir moralement c’est toujours être confronté à sa conscience morale, au fait que nous savons « au fond de nous » ce qui est bon de faire et que rien ne nous y oblige (répression, d’amende ou de punition), nous sommes désespérément libre d’écouter, ou de ne pas écouter, cette « voix intérieure ». Au fond, être libre ce n’est pas tant faire ce que l’on veut, mais ce que l’on doit. « C’est la loi morale dont nous avons directement conscience (dès lors que nous formulons des maximes de la volonté) qui s’offre d’abord à nous et nous mène directement au concept de la liberté » (7).

En langage kantien, la liberté traduit « l’autonomie du sujet », c'est-à-dire le fait que l’homme soit capable de se donner à lui-même la loi de son agir. Rappelons-le, la moralité n’est pas la légalité, elle ne met en jeu aucune surveillance, aucune répression extérieure, mais uniquement le jugement tout intérieur de l’homme qui ne peut se mentir à lui-même et qui entend ce que la voix de sa conscience lui dicte de faire. Sans la conscience morale, l’homme ne pourrait jamais faire l’expérience de la liberté, i.e. le fait de trouver en soi, par la simple raison, le principe objectif de sa conduite. Le devoir moral n’est pas tant ce qui nous contraint que ce qui nous rend autonome. « Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d’agréable (…) mais qui réclames la soumission, qui cependant ne menaces de rien (…) pour mettre en mouvement la volonté mais poses simplement une loi qui trouve d’elle-même accès dans l’âme et qui cependant gagne malgré nous, la vénération (sinon toujours l’obéissance) » (8).

Il va de soi que l’animal est hétéronome car il est déterminé à agir par les lois naturelles de son instinct. Mais l’homme aussi, lorsqu’il cherche son bonheur, demeure hétéronome. L’hétéronomie de la volonté se caractérise alors par le fait qu’elle reste déterminée agir par la représentation d’un objet qui lui est extérieur et qui, en l’occurrence, est perçu comme ce qui fera le bonheur du sujet (le plaisir, le succès, les honneurs, les richesses, etc.). Tous ces biens dépendent de ce que notre corps réclame ou de ce que le groupe social auquel nous apprenons nous inculque. Nul n’est libre lorsqu’il agit en vue de son bonheur, car il ne fixe pas lui-même les fins de sa conduite.

Les genres de vie et le Souverain Bien

Nous pouvons désormais revenir à la hiérarchie des genres de vie. La vie vertueuse est une vie où l’homme est autonome. Or, plus un être est autonome, plus il est complet et moins il a d’imperfection. Nous disons effectivement d’une chose qu’elle est imparfaite lorsque celle-ci manque quantitativement ou qualitativement de quelque chose. La vie vertueuse est donc supérieure à la vie simplement heureuse car elle est plus parfaite (9). S’il faut donc en premier vouloir la vie vertueuse, qu’en est-il alors de la vie heureuse ? Kant ne dit pas que la vertu s’oppose au bonheur, mais qu’il faut « se rendre digne » d’être heureux, c'est-à-dire d’abord respecter le devoir moral. Kant pousse même cette idée jusqu’à son paroxysme : non seulement être vertueux peut être désagréable (du point de vue de son bonheur individuel), mais l’homme vertueux doit agir à l’encontre de son bonheur si cela est, dans certaines situations, exigé par le devoir moral. « L’homme vertueux ne vit que par devoir, non parce qu’il trouve le moindre agrément à vivre » (10). Mais nous voyons, dès lors, le problème : d’une part, il faut d’abord être vertueux (en admettant que cela soit réalisable) (11); d’autre part, les impératifs de la vertu vont bien souvent à l’encontre des impératifs de notre bonheur. Il semble donc impossible d’être vertueux et heureux.

Cette question, à savoir celle de l’union du bonheur et de la vertu, porte dans la tradition philosophique le nom de la question du « Souverain Bien ». C’est le bien suprême, celui qui unirait à la fois le bien pour soi (le bonheur) et le bien en soi (la vertu). Tandis que les Anciens réfléchissaient à ce problème d’un point de théorique et abstrait (12), Kant transpose cette problématique, de façon toute chrétienne, du côté de l’espérance. En effet, Kant ne se limite pas au constat pessimiste qu’il n’y a rien de commun entre être vertueux et être heureux, et pose la question : « que m’est-il permis d’espérer ? »(13). Autrement dit, moi qui est – ou du moins cherche à tendre vers – une vie vertueuse, puis-je espérer être heureux ?

Sur quoi peut donc se fonder une espérance à lier le bonheur à la vertu lors même que la raison nous conduit, sans nulle doute, à les dissocier de façon définitive ? Dans le monde phénoménal (ou sensible) – i.e. le monde dont nous pouvons faire l’expérience – bonheur et vertu sont incontestablement distincts (14). La seule solution est de croire en la possibilité d’un Souverain Bien entendu comme une union suprasensible du bonheur et de la vertu, autrement dit, au-delà du monde phénoménal. Ce faisant, il n’y aurait pas de contradiction à affirmer une distinction radicale et en même temps une union possible au-delà de ce que la rationalité peut connaître. La distinction entre un monde sensible (ou phénoménal) et un monde suprasensible (ou « nouménal »), n’a rien de mystique. Elle repose sur une analyse rigoureuse de l’esprit humain. En effet, le monde « nouménal » n’est pas d’un autre monde, mais le même monde tel qu’un entendement non humain, doté d’une intellection directe des essences, pourrait le percevoir. Il ne s’agit plus des choses telles qu’elles sont pour nous, mais telles qu’elles sont en soi.

De ce monde nouménal, la rationalité ne peut rien connaître. Dès lors, plusieurs postures s’offrent à nous. Sur ce qu’on ne saurait connaître, nous pouvons le taire. Nous pouvons aussi faire une hypothèse qui est une extension incertaine de notre connaissance. Kant s’y refuse car cela serait risquer de s’illusionner en vain. Enfin, il est possible de croire en ce que Kant nomme un « postulat » qui va mettre en jeu, non plus un usage théorique de notre rationalité, mais un usage pratique et un comportement. « Un besoin de la raison pure dans son usage spéculatif ne conduit qu’à des hypothèses, le besoin de la raison pratique à des postulats » (15). Ce postulat s’énonce ainsi : « il n’est pas impossible que la moralité de l’intention est une connexion nécessaire, sinon immédiate, du moins médiate, comme cause, avec le bonheur comme effet dans le monde sensible » (ibid.). Nous voyons surtout avec quelle prudence Kant se prononce sur le sujet, demeurant ainsi fidèle à son souhait de ne jamais outrepasser les limites de la raison humaine.

Les illusions de l’intelligence et les limites de la raison

Il faut se souvenir que les premiers ouvrages philosophiques de Kant développèrent une épistémologie visant à limiter les prétentions de la rationalité humaine. En effet, la raison est non seulement victime d’erreurs - c’est pourquoi il faut une méthode pour bien raisonner -, mais aussi victime d’illusions qu’elle génère elle-même en construisant des chimères intellectuelles (16). « Le pays de [la rationalité] est une île que la nature enferme dans des limites immuables. C’est le pays de la vérité (mot séduisant) entouré d’un océan vaste et orageux, véritable empire de l’illusion, où maints brouillards épais, des bancs de glace sans résistance et sur le point de fondre offrent l’aspect trompeur de terres nouvelles, attirent sans cesse par de vaines espérances le navigateur qui rêve de découvertes… » (17). Dans ces lignes, où Kant délaisse son style traditionnellement aride pour une prose plus imagée et littéraire, c’est lui-même, autant que tous les penseurs épris de métaphysique, qu’il invite à la plus grande prudence. Kant dénonce tout particulièrement les doctrines qui prétendent aboutir à une connaissance rationnelle du suprasensible en procédant de façon totalement démonstrative à partir de principes a priori (18). A cette démarche, que Kant qualifie de « dogmatique », il oppose la « critique » : l’examen que la raison doit d’abord faire de sa propre légitimité. Ainsi, le plus grand apport de Kant à la métaphysique est d’avoir commencé par déterminer la nature, les sources et les limites de toute connaissance humaine.

Le propre du discours métaphysique est qu’il prend pour objet des êtres qui sont par-delà le monde sensible de l’espace et du temps, à la lettre au-delà (meta) de la nature (physis). C’est pourquoi si nous pouvons les penser, nous ne saurions jamais les connaître puisque nous ne pourrons jamais en faire l’expérience concrète, spatio-temporelle, phénoménale. Il faut garder en tête, que pour tout intellectuel du XVIIIème siècle, le succès sans précédent de la physique newtonienne, a définitivement contribué à faire de la science, le prototype de toute pensée rationnelle protégée des pièges des illusions grâce à l’usage de preuves expérimentales. Toutefois, gare au contresens : il ne s’agit pas de faire de la métaphysique une science (car la métaphysique s’occupe par définition de ce qui est au-delà de toute science), mais de purger la métaphysique de toutes ses illusions à partir de la forme scientifique du savoir. Si Kant n’est pas dogmatique ; il ne saurait non plus être scientiste. Simplement, il a fixé des contraintes épistémologiques sévères à partir du modèle scientifique tout en ne renonçant pas au vœu de pousser l’esprit humain aussi loin qu’il le puisse.

La raison humaine face à Dieu

Kant conclut sa théorie de la connaissance en parlant de l’être des êtres ou Etre Suprême, la Cause première de tout ce qui est, le prototype de tout ce qui est : Dieu. Dieu, comme tout être suprasensible ne saurait être connu, mais il peut être pensé. Par un parcours philosophique patient et rigoureux, impossible à résumer ici en quelques mots, Kant pense Dieu comme un « Idéal » de la pensée rationnelle, une « Idée » de toutes les « Idées ». Une Idée est un concept de la raison pure (19), par lequel nous pouvons systématiser nos connaissances rationnelles actuelles en un ensemble plus vaste. Et ainsi de suite, à l’infini. En clair, une Idée ne se connaît pas, elle est ce par quoi nous pouvons connaître. Dieu apparaît dès lors comme l’Idée des Idées, une asymptote d’un savoir absolu qui ne saurait jamais être atteint (20). Il est l’Idéal inconnaissable de tout ce que nous saurions connaître au bout d’un progrès infini des sciences. Sans Dieu nous ne pourrions jamais constituer la science. La parabole du Dieu Créateur, origine du Verbe, n’est qu’une image familière qui, pour Kant, devait permettre aux hommes de comprendre, bien avant l’avènement de la science, cette idée fondamentale que sans Dieu rien ne saurait ni être ni être connu. Toutefois, la pensée rationnelle, même au bout d’un progrès infini, n’aura jamais rien à nous dire sur une prétendue « connaissance » de Dieu. De la même manière que l’axe des ordonnées oriente la courbe 1/x au voisinage de zéro, et ce à l’infini, sans pourtant jamais se confondre avec elle. Au fond, « connaître » Dieu (bien que ce terme soit impropre) ce n’est jamais que pousser toujours plus loin notre compréhension scientifique du monde.

A ce niveau où Kant définit Dieu comme l’Idéal de la pensée rationnelle, il ne saurait être question de foi. A ce Dieu conçu comme Idéal de la raison pure, nous ne devons aucune dévotion. Un Idéal théorique n’appelle jamais la voix du cœur. Comment, dès lors, Kant peut-il faire allusion à Dieu en termes d’espérance dans la partie éthique de son œuvre ?

Il n’y a là nulle contradiction, simplement deux points de vue différents. D’un point de vue théorique, Dieu est une Idée régulatrice de la science. D’un point de vue pratique, Dieu intervient dans des croyances permettant de régler notre conduite. En effet, il y a Dieu auquel je pense, et Dieu auquel je crois. D’une part, je pense Dieu comme un Idéal de la raison pure théorique qui parachève l’intégralité des connaissances humaines (tout en demeurant lui-même au-delà des limites de toute connaissance possible). D’autre part, je crois que Dieu est le garant du Souverain Bien, et ainsi parachève le comportement moral. Par la croyance en un tel postulat de la raison pure pratique on se représente, au moins comme possible, une liaison naturelle et nécessaire entre la conscience de la moralité et l’attente d’un bonheur proportionné dont il serait la conséquence (21). « La morale conduit donc immanquablement à la religion, s’élargissant ainsi jusqu’à l’Idée d’un Législateur moral tout puissant, extérieur à l’homme, en la volonté duquel est une fin ultime (de la création du monde), ce qui peut et doit être également la fin dernière de l’homme » (22). Cette union est illustrée dans les textes religieux par l’idée de la sainteté. L’homme saint est celui qui, sa vie durant, a été heureux du simple fait de n’avoir commis aucune maxime contradictoire à la loi morale. En ce sens, la sainteté est inhumaine en tant que tout homme ressent le devoir moral comme une « contrainte ». L’image religieuse du Saint a pour unique finalité de nous permettre une représentation sensible de la connexion suprasensible possible entre le bonheur et la vertu.

Le Caravage, L'Extase de saint François (vers 1595)

Les Ecritures ne nous apprennent-elles pas que Dieu n’est pas simplement le Créateur, mais aussi le Rédempteur ? Il est celui qui non seulement a créé tout ce qui est, mais assure aussi que le Bien règne dans l’Etre en récompensant les justes. Là encore, il s’agit d’images anthropomorphiques que nous devons, à notre époque d’avancement considérable du savoir scientifique, défaire de toute portée théorique, afin d’en garder le seul symbolisme. Les Ecritures et ses images bibliques, tout comme les églises et les rites, sont la phénoménalisation dans le monde sensible, d’une existence suprasensible à laquelle la rationalité et la science demeureront toujours étrangères. Le symbole est justement ce qui sert à donner une réalité sensible à ce qui dépasse toute expérience possible par le biais d’une analogie. Ainsi la balance symbolise la Justice. La religion est toute entière symbolique car elle n’est pas affaire de connaissance, mais d’images qui servent à sensibiliser le suprasensible et à nourrir notre espérance. C’est pourquoi une critique des Ecritures par une lecture à la lettre des textes n’aura jamais aucune portée sur l’homme religieux.

Le christianisme ou l’essence de la religiosité

Qui est donc l’homme religieux ? L’homme religieux est avant tout un homme rationnel, usant de sa raison théorique, comme de sa raison pratique. D’un point théorique, il est celui qui se nourrit du progrès de la science mais accorde, à côté de celle-ci, une place à la croyance en l’existence d’une adéquation entre l’Etre et le Bien garantie par Dieu. D’un point de vue pratique, il est un homme moral - car il comprend la nécessité catégorique du devoir et de l’autonomie -, et ajoute à la moralité l’espérance d’une harmonie exacte entre bonheur et vertu. La religiosité est donc une rationalité plus quelque chose. Elle ajoute à la science, la foi ; au devoir, l’espérance.

Cette religiosité, la seule qui soit véritable, « purgée de l’absurdité, de la superstition et de l’illusion de l’enthousiasme » (24) est ce que Kant nomme « la religion dans les limites de la simple raison ». Son credo est d’une extrême simplicité : croire que Dieu est le garant du Souverain Bien, c’est-à-dire que le respect de la personne humaine assure nécessairement notre bonheur (bien que cela ne soit pas sensiblement démontrable). C’est pourquoi, le christianisme, cette « Eglise universelle », apparaît comme l’essence même du religieux. En effet, dépouillée de toutes les querelles dogmatiques qui se sont ajoutées avec le temps, la religion chrétienne se réduit à ces quelques affirmations : Dieu a créé un monde dans lequel l’unique respect de l’amour du prochain assurera une béatitude éternelle. « La doctrine du christianisme, (…) donne en ce point un concept du Souverain Bien qui seul satisfait aux exigences les plus rigoureuses de la raison pratique » (25).

Cependant, nous ne pouvons plus aujourd’hui faire reposer l’Eglise chrétienne sur le seul socle trop fragile d’une foi historique et révélée mais sur une foi rationnelle. Il faut refonder le Christianisme comme étant une « pure religion de la raison » (26). Si la religion traitera toujours de ce qui est au-delà de notre raison, elle devra désormais toujours le faire à partir de la raison afin de ne pas retomber dans les pièges de la superstition et du fanatisme. La foi, à une époque scientifique, ne saurait être autre chose, qu’une espérance justifiée en raison c'est-à-dire comme le prolongement de la loi morale par la raison pure pratique. « [La foi rationnelle] est un besoin absolument nécessaire (…) [par lequel] homme moral peut bien dire : je veux qu’il y ait un Dieu, que mon existence dans ce monde soit encore, en dehors de la connexion naturelle, une existence dans un monde intelligible, enfin que ma durée soit infinie ; je m’attache à cela et je ne me laisse pas enlever ces croyances… » (27).

Si la foi est irrationnelle (au-delà de la raison), elle ne saurait pour autant être déraisonnable (en opposition avec la raison). La véritable foi est à mi-chemin entre la superstition et le savoir. L’homme superstitieux croit tout et n’importe quoi. Quant au savant, il dénonce toutes les croyances comme inutiles et incertaines. Au fond, superstition et scientisme procèdent du même principe de dépasser des limites de l’esprit humain et conduisent toutes deux au fanatisme. Si l’homme religieux se défait des croyances superstitieuses par l’usage de la raison, il ne tombe pas dans les pièges des illusions de cette même raison. C’est justement quand on renonce à la prétention de tout savoir qu’il est à nouveau possible de croire. L’interdiction épistémologique de toute connaissance de Dieu ouvre les portes de la foi. Kant introduisait son épistémologie par ce leitmotiv, devenu célèbre : « j’ai aboli le savoir pour laisser une place à la croyance » (23).

L’histoire humaine comme signe métaphysique

Nous l’avons dit et redit, Kant n’a eu de cesse de limiter sévèrement les prétentions des philosophes à raisonner sur ce qui dépasse la raison humaine. Toutefois, il ne saurait ainsi se contenter de passer sous silence les problèmes métaphysiques comme le ferait un scientifique. C’est pourquoi, que tout en respectant les limites fixées par la « critique de la raison pure », Kant cherche un fondement rationnel à l’espérance religieuse. Et plus encore, il cherche aussi des signes permettant d’alimenter sa croyance. Le scientifique se moque des signes, il veut des preuves. Le croyant sait qu’il est par-delà la possibilité même d’avoir des preuves et nourrit sa croyance de signes qu’il interprète en vue de consolider son sentiment. Quels signes Kant interprète-t-il donc positivement ? Nous pouvons citer au moins deux exemples : l’Histoire humaine et la présence du beau dans la nature.

Pour bien saisir en quel sens l’histoire humaine peut être vue comme un signe de l’existence d’un Dieu en lequel nous pourrions croire, il faut considérer l’histoire universelle de l’espèce humaine dans son ensemble. Nous disons volontiers que « l’histoire se répète », mais pour Kant, l’histoire traduit un devenir de l’humanité dans un certain sens. Ce n’est jamais que la lenteur des évolutions historiques de l’humanité qui nous invite à voir dans l’histoire une pure répétition du même. A partir d’analyses politiques et anthropologiques, et en extrapolant à partir de l’histoire humaine déjà écoulée, Kant arrive à la conclusion que le sens de l’histoire est celui d’un progrès du droit au plan d’abord national puis international. L’asymptote d’une histoire infinie serait une humanité vivant dans un unique Etat cosmopolitique en paix perpétuelle. Depuis le XVIIIème siècle, nous avons fait un pas considérable dans cette direction avec la mondialisation, l’avènement d’un marché unique, l’ouverture des frontières, l’uniformisation des modes de vie, la création d’une communauté internationale, etc.

Nous l’avons vu, l’anthropologie kantienne voit en l’homme une double nature (sensible et raisonnable). Kant ajoute ceci : c’est pour cela qu’il a une histoire. Ni les animaux, ni les êtres parfaitement raisonnables n’ont d’histoire car ils sont d’emblée tout ce qu’ils doivent être. Les sociétés ordonnées des abeilles sont à l’image de celles des dieux, toujours-déjà parfaites (28) L’homme est donc cet être à mi-chemin entre l’animal et Dieu qui, par son histoire, devient ce qu’il est. Or, nous avons déjà vu ce que doit devenir l’homme : un sujet « autonome », i.e. qui se donne lui-même la loi de son agir conformément au respect de la personne d’autrui. C’est pourquoi Kant parle de la « destination morale » de l’homme comme horizon de l’histoire. A ce niveau, il est capital de se souvenir que Kant distingue radicalement la légalité de la moralité. Bien que le sens de l’histoire soit un progrès du droit, l’histoire ne saurait être le progrès moral de l’espèce dans son ensemble. La moralité exige toujours une conversion individuelle, une écoute de sa conscience morale toujours à reprendre. Toutefois, la lente édification du droit civil international entraîne déjà des agissements extérieurement en accord avec la moralité. L’histoire ne rend personne moralement meilleur, mais personne ne pourrait devenir meilleur moralement sans l’histoire.

Or, fait surprenant, c’est la nature qui est à l’origine de ce progrès. En effet, ce dernier ne repose pas sur une prise de conscience de la nécessité de promulguer des lois justes, mais sur l’« insociable sociabilité » (29), véritable moteur de l’histoire. La folie des hommes est le moyen dont la nature se sert pour lui extorquer une sorte de sagesse. C’est naturellement pour être plus forts que les hommes se groupent en société et sortent de l’état de nature. Mais cela les conduits ensuite à entrer dans une concurrence perpétuelle et acharnée au sein de ce milieu clos qu’est la vie en société. Alors pour que celle-ci ne devienne pas une arène invivable, pire encore que l’état de nature, les hommes sont forcés d’ériger des lois et de s’y soumettre pour limiter les ambitions de chacun. D’abord au niveau national, puis au niveau international où l’insociable sociabilité devient la guerre et où l’impérialisme pousse paradoxalement les Etats à chercher à coexister pacifiquement. La nature nous rend donc capable, par nos penchants naturels, de n’être plus gouvernés par la nature et à entrer dans un état de droit. La nature réalise sans nous une société où elle nous prépare à la justice. Notons que, là encore, nous trouvons chez Kant l’inspiration de la physique newtonienne là où nous ne nous y attendions pas. L’histoire apparaît comme la résultante « mécanique » équilibre de forces extérieures. La société civile est un automate produit par des forces qui se neutralisent par principe d’action-réaction.

Là est donc le signe : le progrès de l’humanité est causé par la nature elle-même, et non par l’homme seul (30). La nature est un ensemble de phénomènes strictement déterminés dont Dieu est la Cause suprême. Au final, Dieu apparaît donc comme la Cause du progrès du droit au cours du temps et en tout lieu. Certes, Dieu ne sera jamais cause de la moralité elle-même, car celle-ci demeure une conquête individuelle de l’autonomie à toute époque et à tout âge. Toutefois, parce que l’histoire humaine est le signe que Dieu facilite notre chemin vers la moralité en amenant l’humanité vers le cosmopolitisme et la paix, nous pouvons raisonnablement croire que Dieu est sans doute garant du Souverain Bien. Pourquoi la Cause suprême de la nature et d’un sol fertile sur lequel pourra croître l’individu moral, n’aurait pas harmonisé l’Etre et le Bien, le bonheur et la vertu ?

L’expérience esthétique comme ouverture vers la foi

C’est dans une toute autre série de textes, pourtant en l’apparence bien éloignée des problématiques morales et religieuses, que nous trouvons un autre signe de foi : les textes esthétiques. L’esthétique est la partie de la philosophie qui s’intéresse aux jugements affirmant, ou niant, la beauté de quelque chose. Fidèle à sa méthode, Kant commence, ici encore, par une description précise de ce qui existe. Ce faisant, il caractérise les différentes modalités des jugements esthétiques (31) et les distinguent rigoureusement des jugements théoriques (ceux qui affirment qu’une chose est conforme au vrai) et des jugements de goût (qui affirment qu’une chose est agréable). Si le beau n’a pas l’objectivité d’une connaissance, il ne saurait pour autant avoir la simple subjectivité du plaisir individuel.

Ce qui nous intéresse ici, c’est que Kant découvre des similitudes entre les jugements esthétiques et les jugements moraux : immédiateté, désintéressement et universalité. En effet, le sentiment du beau est immédiat à l’instar du respect du devoir qui se fait immédiatement ressentir par notre conscience morale (que nous le suivions ou non). De plus, le beau plaît au-delà de tout intérêt ou de toute utilité comme le comportement moral est désintéressé ou n’est pas. Enfin, le beau est universel comme la morale qui fait de chacun, en tout lieu et en tout temps, une personne. D’ailleurs, Kant remarque que le langage commun témoigne de ces ressemblances entre le beau et le bien. « L’entendement commun est aussi habitué à prendre en considération cette analogie (…) Nous nommons des édifices et des arbres majestueux ou magnifiques, ou des campagnes riantes et gaies ; même les couleurs sont appelées innocentes, modestes, tendres, parce qu’elles suscitent des sensations qui contiennent quelque chose à l’état d’âme produit par des jugements moraux » (32).

D’aucuns nieront certainement le désintéressement, ou plus encore, l’universalité du beau. Mais c’est que, ce faisant, ils confondront le beau avec l’agréable. Si le sentiment du beau est immédiat, cela ne veut pas pour autant dire qu’il est instantané. Ce qui est instantané, c’est notre goût. De part notre tempérament, notre éducation, notre complexion, nous aimons spontanément telle ou telle chose, i.e. nous éprouvons un plaisir immédiat à leur contact (physique ou imaginé). Mais le beau est affaire d’expérience esthétique qui nécessite une éducation des sens. En effet, qui n’a jamais trouvé beau quelque chose qui fut désagréable au premier abord ? La vraie beauté, universelle et désintéressée, n’est accessible qu’à celui qui a éduqué sa sensibilité par la fréquentation des grandes œuvres d’art. Qu’importe les œuvres choisies, ce qui compte c’est l’habitude à esthétiser ses sens afin de s’élever au dessus de ce que notre plaisir sensible nous dicte spontanément. Le beau se manifeste donc sous la forme de cet étrange oxymore : « une expérience suprasensible ». Dans ces rares moments d’extase esthétique, c’est la part nouménale de nous-mêmes que nous touchons. C’est donc parce que le beau possède des caractéristiques semblable au bien, et qu’il « phénoménalise » une existence suprasensible, que Kant fait de la vraie beauté « le symbole du bien moral » (33). Il concluait déjà ces textes moraux ainsi : « eux choses remplissent le cœur d’une admiration et d’une vénération toujours nouvelles et toujours croissantes, à mesure que la réflexion s’y attache et s’y applique : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi » (34).

Caspar David Friedrich, Le Moine au bord de la Mer (1813)

Caspar David Friedrich, Le Moine au bord de la Mer (1813)

En quoi cela est-il un signe ? Parce que, là encore, c’est la nature et son Auteur qui entrent en jeu. De la même manière que le progrès du droit humain nous conduit à la foi rationnelle du fait qu’il a la nature pour origine, c’est parce que le beau existe dans la nature (et non seulement dans les œuvres d’art), que l’expérience esthétique est une ouverture vers Dieu. Rappelons que Kant vit déjà les prémisses du romantisme allemand. Le XVIIIème siècle redécouvre le beau naturel loin de l’académisme du siècle précédent qui faisait de la beauté un ensemble de règles humaines, formelles et mathématiques. L’homme écrasé par la majesté d’un paysage de montagne ou d’une tempête en pleine mer, fait l’expérience du beau dans toute son essence. C’est pourquoi, sans dépasser les limites de la raison humaine, nous pouvons croire que tout se passe comme si le Créateur de l’Etre a fait la nature sensible de telle sorte qu’elle suscite en nous, par l’expérience esthétique véritable, un sentiment immédiat, désintéressé et universel, nous facilitant ainsi le chemin vers notre destination morale. Si le beau existe dans la nature comme ce qui élève l’animal humain vers sa pleine humanité, pourquoi, dès lors, ne pas croire que Dieu est Cause suprême d’une harmonie du Bien et de l’Etre ? La religion chrétienne, paradigme de toute pensée religieuse, ne fait pas autre chose que d’inviter à la foi par la beauté. Les représentations du Christ, le Requiem de Fauré, les chants de Solesmes, la Pietà à Saint-Pierre de Rome, etc. esthétisent la souffrance universelle et nous ouvrent les portes de la Rédemption divine.

Conclusion

En terme de religion, nul se saurait avoir le dernier mot – pas même un génie tel que Kant - car il n’est pas question de vérité. Le religieux est par-delà le connaître, c’est le règne du croire. Toutefois, ce n’est pas la porte ouverte à toutes les opinions (qui sont le plus souvent des préjugés qui s’ignorent comme tels) mais à des possibilités de penser.

Quelles sont ces possibilités auxquelles nous ouvre le discours kantien ?

- Ne plus subordonner la morale à la religion : s’il n’y aurait plus aucune croyance en Dieu, la morale, telle que la découvre la rationalité, serait encore valable (35).

- Penser la religion en terme de rationalité pratique : d’une part, le religieux n’est pas déraisonnable puisqu’il met en jeu une foi rationnelle ; d’autre part, le religieux ne saurait être opposé à la science puisque les deux diffèrent en nature comme le croire du savoir, l’agir du connaître, la raison pratique de la raison théorique.

- Voir dans le credo chrétien l’essence même du religieux et dans la culture chrétienne un accès au suprasensible par l’expérience esthétique.

Il ne reste plus qu’à vous forger votre possibilité de penser la religion. Pour les plus courageux, le mieux serait encore de lire Kant par vous-mêmes en suivant l’itinéraire que voici : Les Prolégomènes à toute métaphysique futures vous permettront de faire la « critique » de votre raison, les Fondements de la métaphysique des mœurs de découvrir en vous-même le fondement de toute moralité, la Critique de la faculté de juger de comprendre ce qu’est le beau et d’esthétiser vos sens, l’Idée d’une histoire universelle d’un point de vue cosmopolitique de penser l’histoire humaine comme progrès sans tomber dans une optimisme naïf, enfin La Religion dans les limites de la simple raison, de comprendre ce qu’une foi rationnelle peut signifier.

Notes

(0) Nous pensons ici à la démonstration de l’existence de Dieu par Descartes, à la communion intellectuelle - quasi mystique - de Spinoza avec l’entendement infini de Dieu, ou encore, à la théodicée de Leibniz qui prétendait se faire l’avocat de Dieu lui-même, le dédouanant ainsi du Mal en démontrant qu’il n’a fait que créé le meilleur des mondes possibles.

(1) L’homme est le seul être capable de se fixer lui-même des fins librement choisies et se distingue en cela des choses (sans conscience) et des animaux (mus uniquement par instinct). Kant, après Saint Thomas, rappelle que les hommes, qu’ils n’ont pas de « prix » mais une « dignité » d’êtres libres et raisonnables.

(2) Critique de la raison pratique, ch.1, théorème 2, sc. 2.

(3) Notons, que chez Kant disparaît dès lors le conflit entre le légal et le moral.

(4) Cette approche empiriste de la morale est très présente dans la pensée anglo-saxonne du XVIIIème siècle (Locke, Hume, Hutcheson, etc., et dans une moindre mesure aussi, chez Rousseau dont Kant fut un fervent admirateur.

(5) (La pensée continentale (Descartes en France, Spinoza en Hollande, Leibniz en Allemagne) renoue avec le platonisme qui fait de la sagesse une vertu intellectuelle.

(6) Cette notion d’une sensibilité non empirique a été découverte par Kant dans ses premiers textes épistémologiques. L’ « esthétique transcendantale » met en évidence le caractère à la fois sensible et transcendantal (i.e. non empirique) du temps.

(7) Critique de la raison pratique, Intro, Dialectique et analytique de la raison pure.

(8) Critique de la raison pratique, Analytique des concepts.

(9) La complétude a toujours été, dans la tradition philosophique, un signe de perfection.

(10) Critique de la raison pratique, Analytique des concepts.

(11) L’impératif moral est toujours un « impératif catégorique » (i.e. absolument nécessaire) tandis que les impératifs technico-pragmatiques demeurent des « impératifs hypothétiques » (subjectivement et relativement nécessaires.

(12) Voir sur ce sujet les débats houleux et engagés des Ecoles antiques : les socratiques, les platoniciens, les péripatéticiens, les stoïciens, les épicuriens, les cyrénaïques, etc.

(13) Critique de la raison pure, Canon de la raison pure.

(14) Il en s’agit pas pour Kant de parler d’un autre monde, mais toujours du même monde, de cette « partie » de monde qui nous demeurera toujours inconnu du fait que l’espace et du temps demeure immuablement les formes a priori de notre intuition sensible.

(15) Critique de la raison pratique, Dialectique de la raison pratique.

(16) La Science ne saurait s’illusionner elle-même car son savoir est un savoir expérimental. Une théorie est reconnue comme « scientifique » si elle passe le test de l’expérimentation qui la confronte au réel. Il existe une rationalité pure, dépourvue de toutes expériences, ce sont les mathématiques. Notons que pour Kant, privée d’expérimentation ne veut pas pour autant dire privé d’intuition sensible : penser une droite c’est la « tracer » virtuellement dans l’espace, compter c’est « ajouter » virtuellement des choses dans le temps, etc.

(17) Critique de la raison pratique, Analytique des principes.

(18) Kant pense ici à Leibniz, et plus particulièrement à Wolff.

(19) Ce que Kant oppose aux concepts de l’entendement qui font progresser la connaissance humaines car ils sont toujours susceptibles d’être concrétisés dans une expérience.

(20) C’est pourquoi la notion d’Idéal permet à Kant de raisonner au sujet de Dieu sans tomber dans les travers qu’il dénonce. En effet, il s’interdit catégoriquement de faire de cette Idée un usage « constitutif » d’une connaissance rationnelle du suprasensible, mais un simple usage « régulateur » de la pensée en général.

21) Cette croyance est, non seulement rationnellement fondée, mais plus encore, se distingue d’une simple hypothèse arbitraire. Un postulat est une proposition nécessairement dépendante d’une loi pratique ayant a priori une valeur inconditionnée. « Un besoin de la raison pure dans son usage spéculatif ne conduit qu’à des hypothèses, le besoin de la raison pratique à des postulats. » (Critique de la raison pratique, Dialectique de la raison pratique).

(22) La Religion dans les limites de la simple raison, Préface.

(23) Critique de la raison pure, Préface.

(24) La Religion dans les limites de la simple raison, III, 1, 4.

(25) Critique de la raison pratique, Dialectique de la

Basilique de Saint-Denis

Basilique de Saint-Denis

Caspar David Friedrich, Le Moine au bord de la Mer (1813)

Caspar David Friedrich, Le Moine au bord de la Mer (1813)

De Staël introduit peu à peu la géométrie des formes dans ses « combats de traits ». En appliquant une matière riche et lourde au couteau en aplats, les traits s’épaississent jusqu’à donner naissance à des formes qui ravissent de Staël. « C’est peint à la pate dentifrice, cette merveille parmi les merveilles qui enchante l’enfant qui se cache en nous » dira Jean Bauret. De Staël est lui-même surpris et reconnait perdre prise sur ses propres compositions :

De Staël introduit peu à peu la géométrie des formes dans ses « combats de traits ». En appliquant une matière riche et lourde au couteau en aplats, les traits s’épaississent jusqu’à donner naissance à des formes qui ravissent de Staël. « C’est peint à la pate dentifrice, cette merveille parmi les merveilles qui enchante l’enfant qui se cache en nous » dira Jean Bauret. De Staël est lui-même surpris et reconnait perdre prise sur ses propres compositions :